| Préambule | précédent | suivant |

|---|

Du lien ou

on ne relie jamais que ce qui est séparé

On pourrait aisément pour comprendre ce lien, prolonger la métaphore du pont telle que M Serres l'avait en son temps exposée (68) . Sans doute y a-t-il des cultures plus enclines aux ponts qu'aux murs, toujours est-il que de ces deux ouvrages où l'homme se fait bâtisseur et se targue de laisser des traces, on peut lire les deux moments de l'être qui tantôt sépare, s'emmure pour se protéger ou défier, tantôt relie en cherchant quelque jointure avec l'autre, celui de l'autre rive - le riverain ou le rival.

Car si l'on se souvient de notre point de départ - qu'être revient pour le grec à se ménager un paravent, fragile certes mais un paravent néanmoins, contre le désordre ambiant ; qu'être équivaut ainsi non seulement à un processus mais une dynamique perdue d'avance où il s'agit tout au plus de résister contre la chaos tant en risquant en même temps et constamment de sombrer dans l'outrance - si l'on se souvient qu'être revient pour la tradition juive à avoir été exposé, mis à distance sans que cet écart puisse jamais être réduit autrement que symboliquement par l'alliance et la loi, alors effectivement il faut désormais tenter de comprendre, après la séparation, le lien.

Du premier interdit (69)

Du premier interdit (69)

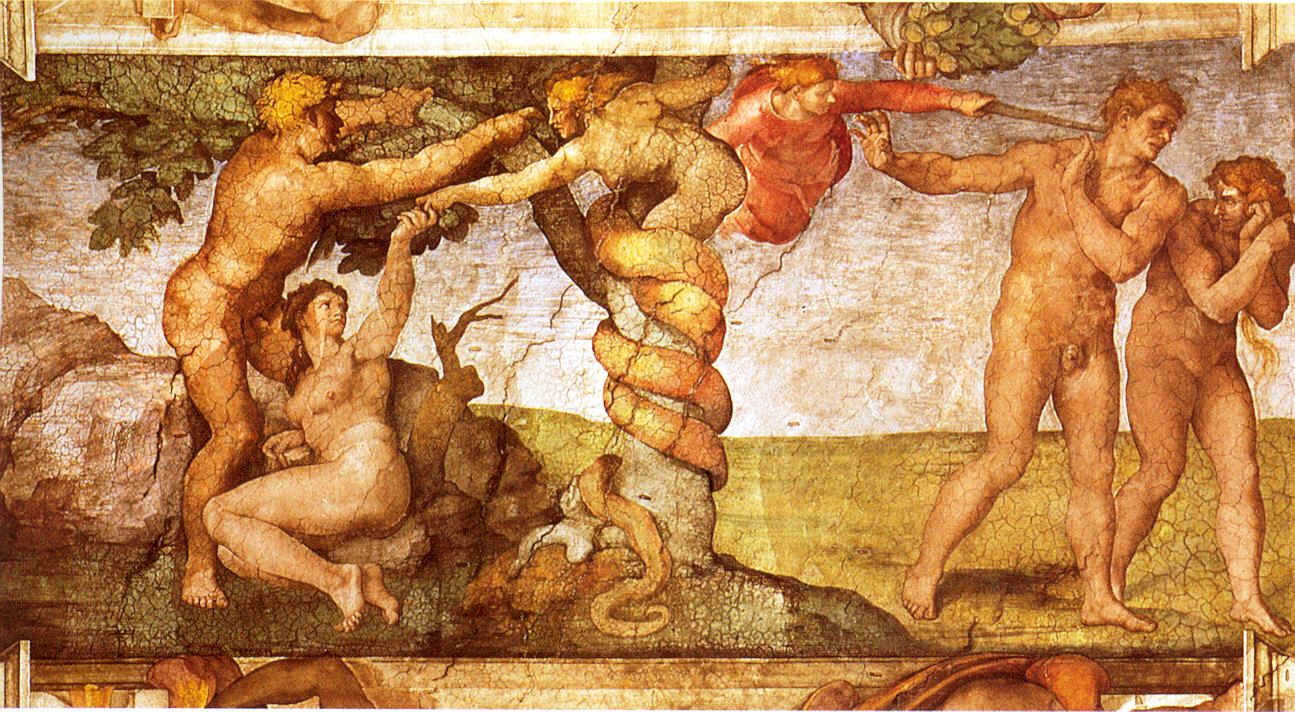

Le récit concernant le péché originel - que je préfère nommer celui du premier interdit et de la première transgression tant le concept de péché originel est surdéterminé par des corpus théologiques lourds, différents et souvent antagonistes - mérite doublement qu'on s'y attarde. D'abord parce qu'il est la première expression de cet ordre créé et que l'on a déjà précisé combien la suite ne sera qu'une explicitation de cet ordre originel. Ensuite parce qu'il ne va pas sans poser d'insolubles problèmes qui heurtent tant la logique que le sens.

Évacuer donc d'abord deux faux problèmes

Une lecture trop rapide de ce passage de la Genèse risque bien effectivement de nous conduire à une lecture insatisfaisante non dénuée au reste de connotation magique. Imaginer effectivement qu'un seul geste, qu'une seule erreur ou faute puisse à soi seul faire prendre à l'histoire humaine une trajectoire obvie ne peut que déranger dans la mesure où d'une part cela ruine toute idée de responsabilité à ces descendants qui en seraient affectés mais où d'autre part cela se présente sous la forme d'une malédiction dont on perçoit mal ni le fondement ni le prolongement.

Par ailleurs, pour autant qu'il s'y agit de l'arbre de la connaissance - du bien et du mal de surcroît - on ne peut pas associer l'épisode à l'éveil de la conscience de soi ce que la référence répétée à la nudité dont subitement Adam et Eve prennent conscience confirme d'ailleurs. Dès lors, la mise à distance est logique - on ne peut prendre conscience de soi qu'en se distinguant de ce qui n'est pas soi - et il devient difficile alors d'entendre l'expulsion de l'Eden comme une sanction tant elle semble plutôt la conséquence inéluctable de cette prise de conscience. Que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique, le récit ressemble trop à la gestation qui est expulsion, traumatique peut-être mais nécessaire, pour qu'on n'y voie pas tout simplement la naissance de l'homme au monde et ne s'interroge sur la dimension fautive d'un tel processus.

On pourrait, en tout cas, se contenter de considérer que ce premier interdit, quel qu'en soit l'objet, est la forme même que prend l'ordre créé et que de ce point de vue il faudrait plutôt s'interroger sur la transgression que sur l'objet même de l'interdit. Solution, à notre gré, trop facile qui oublie notamment la présence du serpent : après tout, si Dieu avait voulu que cet ordre s'instituât correctement, n'eût-il pas été plus simple de n'introduire dans l'Eden, ni l'arbre, ni le serpent. A moins de supposer qu'il n'ait pas pu en éviter la présence - ce qui supposerait qu'il ne fût pas tout puissant - ou, pire encore, qu'il eût malicieusement ourdi le complot de la chute qu'il eût désirée - ce qui supposerait qu'il ne fût pas bon - on voit mal ce qu'il y aurait de fautif dans cet épisode ; encore moins où se situe la transgression.

Une tentation aussi

Si on lit bien le passage, on voit bien qu'il concerne le rapport que l'on entretient avec la connaissance. Plus qu'il n'en faut, il y eut dans l'histoire de ces courants qui interprétèrent ce passage comme une charge en règle et définitive contre la pensée, les intellectuels qu'on opposera toujours aux hommes de courage, de chair et de sang, pour lui préférer la foi, aveugle ou non, mais entière comme s'il y avait deux voie pour rencontrer Dieu et que l'une seulement fût valide. Confondre la foi avec une adhésion entière, sans recul possible, avec une émotion sans doute bouleversante, opposer foi et raison en bref aura toujours produit dans l'histoire plus de fanatismes et d'outrances que de voix sereines pour qu'on s'y attarde sérieusement et ce d'autant que ceci impliquerait qu'on s'attache à définir la foi - ce qui reviendrait à sombrer dans cet intellectualisme tant honni.

L'objet de l'interdit

Or, à bien y regarder, le passage concerne tant l'acte de la pensée que le rapport que nous entretenons avec la connaissance en opposant manger et connaître.

L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;

mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.

Gen, 2, 16-17

Que peut bien vouloir dire manger de l'arbre de la connaissance à partir du moment où l'on aura indiqué préalablement que des autres arbres, on en peut manger et aura signalé que le texte peut tout aussi bien se traduire par l'arbre de la bonne et de la mauvaise connaissance ?

Bien plus satisfaisante, cette traduction en bonne ou mauvaise connaissance offre au moins trois informations :

- que la connaissance n'est pas un objet, fini, délimité que l'on puisse manger ou utiliser. Ce n'est pas un savoir, clos, mais un processus qui désigne assez bien que si faute il y a, elle ne peut résider dans la connaissance que l'on aurait, mais dans le rapport, le lien, que l'on entretient avec le savoir. A la fois une affaire de relation et de processus donc.

- qu'il y a quelque chose dans l'acte de la connaissance qui serait dangereux et que le texte définit sous le verbe de manger. Là encore, ce n'est pas manger qui serait pernicieux en soi - ce qui serait d'ailleurs absurde tant l'acte est nécessaire à la perpétuation de la vie - ce qui est marqué par le fait que manger est prescrit pour tous les arbres sauf pour celui de la connaissance. L'acte vaut selon se qui fait l'objet de la manducation.

- que la connaissance est d'autant moins un poison en elle-même que la menace de mort contenue dans le verset 17 n'aura pas été suivie d'effet : Adam et Eve ont été expulsés de l'Eden mais ne sont pas morts. Il y avait donc bien dans l'acte de manducation de la connaissance quelque chose qui interdisait que l'homme restât à la périphérie du divin mais rien qui exigerait qu'il mourût. Exit alors l'interprétation qui ferait de la connaissance un poison dont il faudrait s'écarter ; et s'ouvre la possibilité de comprendre plus précisément où se situe la faute, le sens de l'interdit qui, dès lors porte moins sur la connaissance elle-même que sur l'acte de la manger.

Ce que ceci peut vouloir dire ?

- d'abord que la connaissance, parce que processus, n'est jamais achevée : elle n'est justement pas un savoir. Sans s'y appesantir outre mesure, il n'est pas difficile de voir combien cet inachèvement irrémédiable de tout savoir est la garantie même prémunissant contre tout fanatisme. Le savoir tue souvent moins ceux qui le détiennent que ceux qui ne le détiennent pas ; la menace n'engageait pas Adam en tant que victime mais bien en tant que bourreau. La certitude tue, on le sait, et de Hume à Cioran, on n'oubliera jamais que les armes sortent toujours de leurs fourreaux, et les tyrans n'apparaissent jamais qu'au nom des certitudes prétendues.

Il me suffit d'entendre quelqu'un parler sincèrement d'idéal, d'avenir, de philosophie, de l'entendre dire « vous » avec une inflexion d'assurance, d'invoquer les « autres » et s'en estimer l'interprète - pour que je le considère comme mon ennemi. J'y vois un tyran manqué, un bourreau approximatif, aussi haïssable que les tyrans, que les bourreaux de grande classe. C'est que toute foi exerce une tonne de terreur, d'autant plus effroyable que les « purs » en sont les agents

Cioran

Et il n'est pas faux que la tolérance - vertu négative par excellence - ne trouve souvent son fondement que dans l'incertitude où je suis plongé de la validité de mes croyances. La mort est toujours un terme mis à un processus; elle fige, le savoir comme la vie : elle équivaut toujours à une mise à disposition.

- ensuite, cet interdit, parce qu'il engage non la connaissance en elle-même mais le rapport que j'entretiens avec elle, est au moins autant une invite qu'un interdit ; au moins autant la préconisation d'une règle, celle du bon chemin, que la mise en évidence du mal ou de l'erreur. Autant dire que ce faisant, loin d'être la déresponsabilisation qui gêne dans l'interprétation classique d'une faute qui fût héréditaire, l'interdit est bien plutôt un appel à la liberté. Il y a bien une manière de bien connaître ; la voici.

- encore, cet interdit se situe très exactement sur cette ligne que nous traquons où l'être jouxte la pensée. Manger relève de l'acte, du rapport que j'entretiens avec ce qui est, quand connaître renvoie à la représentation que je me forme de ce qui est.

- enfin cet interdit est posé avant la création d'Eve et d'aucuns y verront un problème de communication : Adam ayant mal transmis l'interdit à sa compagne. Interprétation oiseuse au sens en tout cas où l'on n'argue jamais de problèmes de communication que quand on n'a rien d'autre à dire ; et que les invoquer revient le plus souvent à seulement baptiser le problème plutôt que véritablement le résoudre. En tout état de cause, cette mention exacte d'une naissance d'Eve postérieure à la formulation de l'interdit met au moins en lumière, sinon la place de la femme, en tout cas la représentation historiquement datée qui ferait de la femme la seule réellement coupable de la faute originelle et, au moins, celle par qui le péché se transmettrait héréditairement. En tout état de cause la légende d'un Adam un peu falot, stupide pour dire le mot, qui eût été manipulé par une Eve séduite par le serpent, ne tient pas : Adam aura été suffisamment sagace pour donner le juste nom à chacune des créatures peuplant le jardin d'Eden

(2, 19)

Mais que peut bien vouloir signifier manger de la connaissance ?

Manger, acte physiologique par excellence, revient à s'assimiler toute substance ou tout être utile à sa survie et ainsi à l'instrumentaliser. Celui qui mange est toujours peu ou prou un prédateur privilégiant son être propre et se le subordonnant. Il s'agit certes d'une nécessité biologique qui, à l'occasion, souligne ce que peut avoir de contradictoire la vie qui, en dépit qu'on en puisse nourrir, s'accompagne de mort ; mais un acte légitime puisqu'aussi bien il est autorisé à l'homme de se nourrir des fruits de tous les autres arbres mais pas de celui-ci. Assimiler revient à rendre identique, à décomposer de telle sorte que l'organisme s'en puisse nourrir. C'est un geste qui va de l'extérieur vers l'intérieur, un geste non pas égoïste, ceci n'aurait pas de sens, mais egocentré et de ce point de vue, il est totalement à l'opposé de l'acte de connaître qui lui, suppose une reconnaissance de ce qui lui est extérieur.

Manger de la connaissance relève du geste technique d'un côté ; mais de la surévaluation de soi en même temps que de la dégradation de l'autre, par ailleurs.

Ce qui suggère que le mauvais usage de la connaissance revient à son abaissement en un corpus d'expertise technique permettant d'assurer une maîtrise de l'autre ou des choses ; que son bon usage, qui suppose qu'elle soit une fin en soi, - elle peut être contemplée, quêtée mais pas consommée - suppose tout le contraire d'une négation de la distance, de l'écart et de la différence, mais un lien entretenu et constant, qui engage tout l'être.

On peut effectivement envisager qu'à sa façon, cet interdit résume tous les commandements qui lui succéderont comme autant d'explicitations parce qu'effectivement tout y est : du nécessaire respect - qui est mise à distance ne l'oublions jamais - de l'autre et de la différence ; de l'exhaussement de la contemplation comme finalité même de l'être, même s'il est vrai qu'il faudra bien donner un sens à cette contemplation qui ne saurait exactement coïncider avec la pensée ; à la nécessité mais l'extrême danger en même temps résidant en tout pouvoir qui tend presque spontanément à la mégalomanie.

Héréditaire ? non mais au point de départ de longue série de chaînes causales qui toutes, du pillage de l'environnement à la suprématie de l'idéologie technique, en passant par une volonté de puissance guettée en tout sens par l'ὕϐρις, toutes aboutissent sinon à la mort, en tout cas à la destruction. Et s'il faut se prémunir contre toute interprétation magique, il n'en reste pas moins vrai que se joue ici une radicale bifurcation qui en décidera de l'histoire humaine.

Mais un commandement qui permet en tout cas d'approcher ce que serait une bonne connaissance, ce qu'elle est et permet de faire - ou d'être.

Deux points méritent l'attention :

- ce n'est effectivement pas la connaissance qui est proscrite ici mais en pointant un mauvais rapport à la connaissance, elle n'en demeure pas moins au coeur du commandement.

- c'est bien en terme de distance à maintenir et de lien à établir que la question se pose.

A bien regarder le texte, on observe qu'à deux reprises, mention est faite de la menace que l'homme ne se prît pour un Dieu :

On trouve la première dans la bouche du serpent :

mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gen, 3.5

la seconde dans celle de Dieu :

L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement Gen,3, 22

Ce qui annonce assez fidèlement ce qui sera énoncé à l'occasion de l'épisode de la tour de Babel :

Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Gen, 11.6

C'est au moins autant en terme de pouvoir que d'être que la question se pose : se prendre pour Dieu, avoir la même connaissance que lui c'est être comme lui et à son image tout puissant. On se souvient que la raison invoquée pour la condamnation du Christ avait été le blasphème. Or ce dernier - βλασφημία de βλάπτειν, injurier et de φήμη, la réputation - consiste dans un discours outrageant à l'égard de la divinité, soit en lui déniant tel ou tel attribut soit en s'arrogeant les mêmes que lui. Se prendre pour Dieu, agir comme lui, est hautement considéré comme blasphématoire.

On pourrait bien entendu interpréter cela comme la constante d'un dieu jaloux, notamment de ses prérogatives, et qui n'eût en conséquence pas de crainte plus forte que de voir l'homme lui disputer sa place. Ce qui serait passer à côté de l'essentiel en prêtant au créateur un zèle trop humain et en rabattant surtout la question sur celle, classique, d'une rivalité mimétique. On se souviendra plutôt de la constante biblique d'un face à face homme/Dieu constamment présenté comme impossible, dangereux et mortel. Autre manière de confirmer que la distance, l'écart entre la créature et le créateur, la transcendance dira-t-on demeure au coeur du dispositif original qu'inaugure le créationnisme judéo-chrétien. Faire entrer le principe dans le système revient toujours à l'écraser : il y a toujours un dehors; inaccessible ; improuvable ; indéfinissable.

Ce qui est tout au plus le point de vue de l'homme : hanté par l'ὕϐρις, obsédé à l'idée de se faire une place dans l'Eden et ce d'autant plus qu'il n'y est pas rien. On n'aura de cesse de rappeler combien la création, dans les différentes phases auxquelles elle préside, consiste toujours en un système étroit et fin de délégation, de médiations et de messages où l'homme occupe une place éminente : n'est-il pas ainsi celui qui donne un nom aux choses et aux êtres occupant le jardin d'Eden jouant finalement le même rôle qu'Epiméthée - Ἐπιμηθεύς , celui qui réfléchit après coup - lequel avait obtenu de Zeus de se charger à sa place de l'embellissement de la Terre. Système en cascade, emboîtement successif, toujours est-il que dans le récit biblique Dieu n'intervient presque jamais directement mais toujours par l'entremise soit d'anges, soit d'un médiateur, soit d'un porte-parole, soit enfin de l'homme qu'il a disposé pour cela en relais, en transmetteur de sa puissance.

On pourrait en conclure que la faute consiste dans le fait même de désobéir (obéir signifiant prêter écoute à quelqu'un) qu'importe de quel ordre il se fût agi : ce serait manquer l'essentiel. Mais ce qui est évident, ici, est que ne pas prêter oreille, ne pas écouter - qui veut bien dire aussi en langage usuel, obéir - aura précisément consister non pas seulement à faire le contraire de ce qui fut prescrit, mais surtout à bloquer la transmission du message, à interrompre le fil même de l'organisation en cascade. Au sens premier, il se fait alors parasite, en cessant de traduire ; en trahissant. Juché sur le canal de la transmission, l'homme non seulement se hisse à une hauteur qui n'est pas la sienne, mais coupe toute relation entre Dieu et le reste de la création. L'esclave se fait maître et introduit la guerre dans l'histoire.

C'est bien ainsi qu'il faut entendre le serpent - celui que l'on nomme parfois l'adversaire ; celui qui à l'opposé de qui réunit (symbole) divise (diable) ; c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans le verbe adverto qui ne signifie pas originellement l'opposition mais seulement le fait de tourner vers soi. Tout le rapport à la connaissance, on l'a déjà vu, se joue dans ce verto qui fait tourner : convertir ; subvertir ; divertir ; avertir .... Il n'est pas l'autre non plus qu'un autre dieu, il est le principe seulement de ce qui détourne et, finalement, engage de processus de la rivalité. S'il est un aspect par quoi manger de la connaissance est menace de mort ceci ne peut tenir que dans la propension à se tenir, en face de Dieu, comme un autre Dieu, et d'introduire alors une gémellité mortifère. Se hisser à une place et un rôle qui vous dépasse, usurper une dignité qui ne vous appartient pas, vouloir plus que sa part assignée, oui, le grec se savait constamment menacé de cette propension-ci ; ὕϐρις. Il n'est pas un mot de la morale grecque, quel qu'en fut l'auteur, qui ne tourne autour de l'obsession du rien de trop ; de la tempérance ; du juste milieu ; aucun qui ne soit une méfiance à l'endroit de ce toujours plus qui ne peut qu'introduire, sous l'aimable égide de l'émulation, la concurrence et bientôt le conflit.

Et, de ce point de vue-ci, il n'est pas tant de différence d'entre la morale grecque et celle suggérée par l'interdit initial de la Genèse. L'une et l'autre y perçoivent l'origine de tous nos maux. Mais où le texte dit plus c'est en ceci que la menace n'engage pas que nos actes mais notre rapport à la connaissance. Là, dans la philosophie, dans la contemplation, dans ce que le latin appellera l'otium par opposition au negotium, où le grec - puis le romain au reste - virent constamment un antidote à l'ὕϐρις, pas toujours suffisant mais seul possible, la Genèse, elle, soupçonne que le ver est dans le fruit, dès le départ.Que la connaissance elle-même peut être enrôlée assez aisément dans une logique mortifère.

Autant dire que si connaissance il doit y avoir, qui est aussi connaissance de soi, elle ne peut que chercher à comprendre ce qui d'humus, et donc d'humilité se joue dans l'humanité de l'homme. Et mesurer comme maintenir la distance.

Connaître, cognosco en latin - de γιγνωσκω - c'est d'abord apprendre à connaître, à discerner, mais si l'histoire a fini par distinguer connaissance et gnose, qui serait la connaissance supérieure du divin, on y retrouve, on ne saurait assez le répéter la double connotation d'un processus et d'une mise à distance que précisément l'on cherche à combler mais pas à nier. Sauf à s'y méprendre, puisque cet arbre est là, dans le jardin - et peut-être au centre, mais en tout cas puisqu'il est interdit d'en consommer les fruits, assurément Adam ne verra que lui - on peut en déduire que la bonne connaissance doit bien un peu se rapprocher de ce que l'on nomme contemplation - où d'entre ce qui est, l'on distingue ce qui est source de savoir, où, surtout, l'on se met en position d'être éclairé, face à ce qui est, à peu près au même titre que se retournant, l'homme de la caverne s'habituant progressivement à la lumière qui dans un premier temps l'éblouit, parvient, aidé assurément, mais parvient nonobstant, même si cela ne concerne pas tous mais seulement les mieux dotés, à s'extirper de la confusion, de l'illusion ; de la croyance.

Disposition de l'être ; manière d'être et non précisément d'agir, soit ! Mais quoi dans cette connaissance ferait que l'homme, subitement, serait comme les dieux ? La théologie chrétienne affirma que s'il était un être, et que ce fût le seul, pour qui être et pensée étaient identiques c'était Dieu- ce pourquoi il serait le seul pour qui vaudrait l'argument ontologique permettant de déduire de sa pensée, son existence. Ce qui suppose que, pour l'homme, il n'y ait jamais coïncidence entre être et pensée. Qu'est-ce à dire ?

Ce que supposait Descartes laissant augurer que la puissance de notre volonté excédait tellement la finitude de notre raison, que l'erreur était inévitable ? et que la rigueur et donc la maîtrise seule de notre jugement pouvait nous en prémunir ? Ou que, comme le supposait Spinoza qu'il n'y eût qu'une seule substance et que la raison pour laquelle nous imaginions qu'il y en eût plusieurs tenait à ce que nous n'en connaissions que les deux seuls attributs - matière et pensée ? Ou que, plus simplement, le signe de l'infinitude résidât dans cette coïncidence entre être et pensée et qu'en conséquence la marque de notre finitude résidât en ce qu'à la fois nous puissions nous tromper et en conséquence penser ce qui n'est pas, ou pas ainsi que nous l'entendons, mais qu'aussi nous ne puissions penser tout ce qui est.

Ne pas penser ce qui est ; penser ce qui n'est pas : marques de l'erreur, de la faillibilité. Il y a toujours quelque chose qui fuit, s'échappe - nous échappe. Plus encore - qui est assez facile à imaginer et ce d'autant plus qu'il n'est pas un des traits de la pensée magique qui ne fonctionne à cette aune - que serait cet être à qui il suffirait de penser pour que la chose soit, sinon la puissance absolue ? La marque même de ma faiblesse réside bien en ceci que quand je pense, j'ignore, et ignorerai toujours, si quelque chose, à l'extérieur de ma pensée, correspond au concept que je viens de former ou s'il ne s'agit pas d'un effet délirant de mon imagination ou d'une raison mal embrayée.

Nul en soi n'est besoin de chercher les motivations qui poussèrent Adam à manger des fruits de cet arbre : ceci relève d'un jugement moral qui ne prend prendre place que dans une théologie ; pas dans une métaphysique. On peut bien extrapoler une volonté démesurée de puissance ou bien une bonne volonté égarée ; une malignité de l'homme ou simplement sa faiblesse.

Qu'importe finalement à moins que ...

A moins que l'on ne se souvienne de l'incontournable nécessité de manger.

Manger

Il n'est pas de réalité plus incontournable que la nécessité pour celui qui vit d'être prédateur. Malédiction, sûrement non : elle n'aurait pas de sens dans le dispositif de la création ! Signe ici encore de la finitude humaine d'un être qui n'est pas, mais advient, et ne peut en conséquence subsister qu'en s'adjoignant ce qui n'est pas lui tant il manque à chaque instant de pouvoir se tenir seul, sans doute. L'homme est être incomplet, à qui Dieu va très vite adjoindre une compagne ; autre façon de dire la nécessité de la relation.

Rien à ce titre n'est plus passionnant que la notion d'infini : ce qu'Anaximandre appelait ἄπειρον et où il voyait l'origine de toute chose a ceci de remarquable qu'il peut être entendu de manière totalement contradictoire. Négativement d'abord et il est clair que ce qui n'a pas de limite et ne peut en conséquence être ni déterminé ni pensable ne saurait être à l'instar du chaos que l'on redoute tant. Comme ce qui est au début encore parce que non achevé. Mais positivement aussi dès lors qu'il est entendu comme ce qui n'ayant pas de limite est tout et donc aussi tout puissant. L'infini au fond est à la fois ce en dehors de quoi il n'y a rien tout aussi bien que ce en dehors de quoi il y a toujours quelque chose selon que je l'envisage comme un être, ou comme un objet de pensée. Rien d'étonnant à ce qu'il ait été perçu d'abord comme principe mais c'est sans doute la grande originalité du créationnisme d'en avoir fait la valeur positive signant l'être divin en même temps que la marque de ce qui le distingue irrémédiablement de l'humanité de l'homme.

Dès lors, constamment contraint de se compléter, de suppléer à ce qui ne peut apparaître que comme une dépendance, contraint d'être en acte et de s'affairer à colmater les brèches répétées, l'homme apparaît comme celui qui est condamné à se remplir, comme une vacuité toujours menaçante qu'il ne peut combattre qu'en s'agitant sans cesse et s'emparant de ce qui n'est pas lui. Autant dire qu'il a à gérer constamment ce que peut avoir de violent en lui cette nécessité de lutter contre ce qui l'altère : et je ne saurais oublier que de désaltérer à restaurer, tous les termes qui désignent cette nécessité relèvent négativement de cette lutte contre la désorganisation ; contre sa propre entropie.

Voici, surgie d'où on ne l'attendait pas, la violence. Et l'obligation faite à l'homme de conjuguer la contrainte de son côté prédateur avec la reconnaissance de l'autre ; contraint surtout de ne pas pouvoir considérer la connaissance comme une solution en soi mais de trouver, en se mettant à son service mais en ne l'instrumentalisant jamais, la position juste - ni trop ni trop peu - qui lui permettre à la fois d'exister et de respecter l'autre. De n'exercer que la juste dose suffisante de contrainte et de violence et de ne pas oublier que cela même qu'il consomme n'est pas moins digne que lui d'être ainsi arraisonné.

Comment être sans - trop - détruire ? Si la réponse n'est pas dans l'interdit en revanche il indique avec certitude que toute instrumentalisation de la connaissance en serait l'exact contre-point.

Autre façon de dire que l'homme se doit de trouver la position juste, au milieu de ce pont qui relie l'acte pur, qui serait le délire mégalomaniaque de la force, et la pensée pure, qui serait à ce point évanescente, éthérée, qu'elle en viendrait à l'achever.

Ce que traduit ainsi l'interdit premier, tient bien du pont. Non seulement il importe de maintenir d'entre Dieu et l'homme une relation constante que leur écart exige, mais l'homme lui-même est ce pont d'entre le divin et la création. La faute équivaut à la destruction de ce pont.

Il n'est pas faux de voir dans le meurtre d'Abel la suite logique de la faute : crise gémellaire sans doute mais comment ne pas souligner que si l'un est berger, l'autre laboureur ; que l'un, nomade, tout affairé aux offrandes à Dieu semble ne rien désirer d'autre que se lover dans les richesses offertes quand l'autre, grattant la terre est celui-là même qui symbolisant le pouvoir et le travail, produit ; que l'offrande de l'un est reçue quand celle de l'autre est négligée comme si le travail de Caïn pesait moins que la douce contemplation d'Abel. Situation inédite : dans les textes antiques c'est toujours le nomade qui a mauvaise presse supposé qu'il est de ne rien faire ; de ne pas produire. Le sédentaire ici a le mauvais rôle, celui du colérique qui se venge. Pourtant, à la fin, c'est bien le nomade qui meurt et disparaît sans avoir jamais parlé ni laissé aucune trace. Si le sédentaire est puni pour son meurtre, la chaîne de la mort s'interrompt et c'est lui qui fera souche.

Autre façon d'écrire peut-être qu'entre l'angélisme pur et la bête brute, il est une voie mitoyenne que l'homme doit inventer. Qu'être un pont c'est empêcher que ces deux riverains ne deviennent rivaux.

Et si je ne m'y trompe pas, ceci revient à mettre de la pensée dans l'acte et de l'acte dans la pensée.

De ce point de vue Jérusalem ressemble plus qu'on ne croit à Athènes, avers et envers d'une même réalité. Toutes deux chercheront toujours dans la sortie de la caverte - ou de l'Eden - dans l'écart en tout cas et la prudence qui l'accompagne, de quoi nourrir sagesse, sens ou signe qu'ils quêtent. Pour des raisons radicalement différentes et sous des formes parfois divergentes, elles se rejoignent pour ne voir dans la réalité qu'une infime partie de ce qui est et dans l'acte l'aveu même que tout vous échappe, comme si balloté entre ces deux extrêmes, l'homme ne pouvait jamais qu'essuyer les avanies successives de ces impasses que constituent isolées, l'action et la pensée ; qu'il ne pût jamais céder aux sirènes de l'une sans être happé par les tumultes de l'autre. Les deux sentent qu'il ne sera jamais possible de concevoir début et fin, destinée et identité que sous l'aune d'une conversion qu'elles espèrent mais manquent toujours.

Il semble bien ainsi que le lien soit la forme commune que revêtent tant l'être que la pensée, pris en eux-mêmes et dans les relations qu'ils entretiennent.

68) lire notamment cette conférence et ce passage de l'art des ponts

69) nous nous inspirons ici de la lecture qu'en fait Bernheim