| index | précédent | suivant |

|---|

De l’immigré au migrant, attention aux mythes

Sylvie Chalaye

Le Monde du 26 08

L’« immigré » a aujourd’hui cédé la place au « migrant » dans le discours médiatique. Est-ce une simple question de vocabulaire ? Une évolution lexicale dans l’air du temps ou une nouvelle stratégie linguistique pour éviter les mots dynamités qui invoquent le spectre des extrémismes ? Une histoire de conjuration ? A moins que ce ne soit le symptôme d’une mutation plus profonde.

Alors que l’immigration reste un enjeu de politique intérieure, les questions migratoires qui ébranlent l’Europe sur ses frontières mettent en jeu la politique extérieure des Etats et les exposent à des difficultés diplomatiques.

En brandissant l’immigration comme le mal endémique des sociétés industrialisées ou comme le tribut à payer à la colonisation, les discours politiques ont construit l’identité sociologique de l’immigré. Qu’est-ce qui permet de repérer l’altérité de l’immigré ? Son accent, sa couleur, qui attestent qu’il est originaire des anciennes colonies. Cependant l’école de la République nivelle les disparités et les descendants d’immigrés ont porté leur histoire sans en faire un signe distinctif. L’immigré n’a pas vocation à le rester et vit sa condition comme temporaire ou clandestine.

Il est pourtant stigmatisé, et les sociétés européennes ont créé un stéréotype qui passe par le paraître. La peau est le premier signe d’une altérité venue d’ailleurs, une frontière mentale. L’immigration n’est pourtant pas une origine, elle est une transition dans l’histoire des peuples. L’immigré enterre son bagage et entretient une histoire diasporique mythifiée, loin du territoire d’origine qui est le plus souvent une terre sans retour.

En voulant circonscrire l’immigration, tout en en faisant un sujet d’affrontement politique surfant sur la peur de l’autre, les politiques ont inventé un enclos imaginaire et présenté l’immigration comme une hydre souterraine, un ténia pernicieux qui affamerait la société de l’intérieur. La construction des quartiers dits d’immigration dans les grandes villes aurait empêché toute résorption de cette tumeur enkystée.

On retrouve cette représentation fantasmagorique dans le cinéma des années 1980 avec Marche à l’ombre, de Michel Blanc (1984), ou Black mic-mac, de Thomas Gilou (1986), et le mythe du squat africain où l’on vit comme au village.

Des étrangers de l’intérieur

En se découvrant terre d’immigration au lendemain du choc pétrolier, la France découvrait aussi la génération des descendants d’immigrés qui s’étaient construits, vingt ans après la guerre d’Algérie et la décolonisation, une nouvelle histoire nationale faite de mélange, de métissage et de solidarité.

Mais « immigré » n’est pas une condition qui se transmet dans les gènes. Voir dans l’immigré un « autre » culturel, religieux et racial parallèle au « nous national » a entretenu une segmentation de la société française et encouragé à penser que l’immigration avait installé en France des étrangers de l’intérieur.

Immigrés de première, deuxième et troisième génération, la formule des années 1990 a laissé place à la notion de diversité. Mais associer immigration et diversité à l’école, dans les médias et dans le monde du spectacle entretient encore un malentendu qui enferme l’autre dans sa peau et crée une identité migratoire d’assignation.

En développant un concept de diversité qui serait corollaire de l’immigration, on entretient l’idée qu’il y aurait une norme française blanche, puisque ceux qui font cette fameuse diversité sur les plateaux de télévision ou de théâtre ne sont pas blancs.

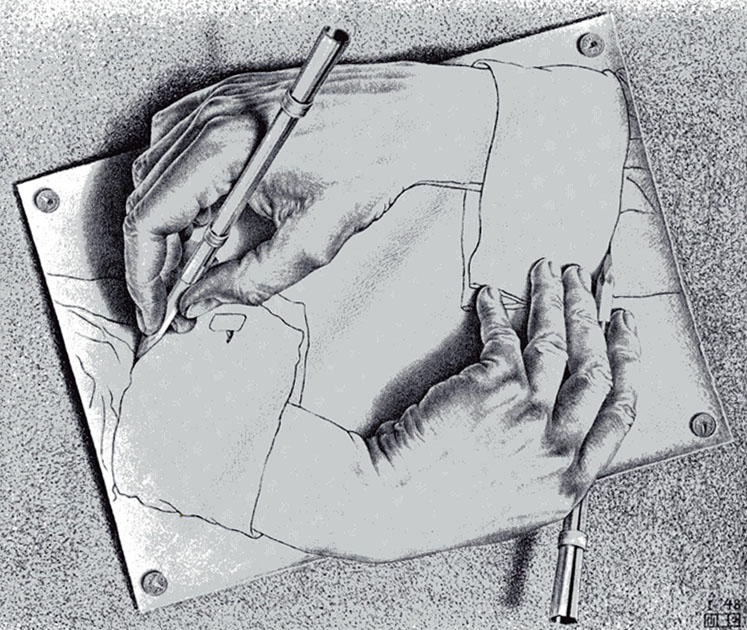

Avec l’abolition des frontières en Europe et le village planétaire de la galaxie Internet, on est passé à une autre immigration, celle des papillons de nuit vers la lumière. Au-delà d’un artifice de vocabulaire, les immigrés sont devenus des migrants, car la question migratoire s’est muée en une poussée d’une tout autre ampleur.

On n’est plus dans l’héritage post-colonial, mais dans des migrations de survie pour fuir la nuit, celle des guerres et de la pauvreté : le vol ébloui de ces papillons prêts à se brûler les ailes n’a plus rien à voir avec le projet laborieux du travailleur immigré du siècle dernier.

Bruissements assourdissants aux portes de l’Europe, les images des camps de transit où s’entassent des milliers de migrants qui ont bravé la mort ne peuvent laisser indifférents : violence, promiscuité, trafic humain, confrontation avec les forces de l’ordre…

A l’heure des voyages virtuels, les migrants nous ramènent à la grande aventure qui portait les navigateurs intrépides et les pionniers pour aller tenter leur chance coûte que coûte, au-delà des frontières.

Les personnes échouées à Lampedusa, agglutinées à Calais ou arc-boutées à Skopje, on préfère les définir comme des migrants et voir en eux des peuples de transhumance, d’errance sans racine. Le migrant est de passage, l’immigré est destiné à s’implanter. Evoquer des migrants permet de se focaliser sur le mouvement, le voyage, la traversée, et non sur le territoire d’accueil, et d’escamoter les questions de peuplement. Si l’immigré et ses enfants restent contraints d’habiter la frontière de leur peau et une identité d’assignation qui continue à les exclure de l’identité nationale, le migrant reste collé à la vitre, celle des frontières invisibles que l’Europe a inventées.

La corne d’abondance médiatique qu’est Internet fait briller une lumière aussi attractive qu’aveuglante, que l’on appelle l’espoir de salut. Comment entretenir un rayonnement d’ouverture comme le fait l’Europe au nom de l’économie de marché, sans voir fondre sur elle une nuée de papillons déboussolés qui veulent sortir de la nuit.

La preuve que l’immigration n’est pas conjoncturelle et endiguable comme veulent le faire croire les politiques, les mouvements migratoires sont des phénomènes ontologiques inscrits dans la mémoire des peuples et participent à leur renouvellement et à leur vitalité. De l’immigré au migrant, les frontières que dressent les pays européens pour les circonscrire restent mentales et invisibles.

Sylvie Chalaye, professeure d’anthropologie à la Sorbonne-Nouvelle, a participé La France noire - trois siècles de présence des Afriques, des Caraïbes et de l’Océan indien (La Découverte, 2011) et a cosigné avec Pénélope Dechaufour Afropéa: un territoire culturel à inventer (L’Harmattan, 2014).