| précédent | suite |

|---|

Forces socialistes en Allemagne

On le sait, les socialistes allemands voteront comme un seul homme, à de très rares exceptions près, les crédits de guerre se déjugeant à peu près aussi vite que ne le feront les français quelques jours plus tard ! Si l'on veut comprendre quelque chose à ce double parallèle, mais non identique, et sortir du vain anathème de trahison qui traîne du côté de l'extrême-gauche, ou de pusillanimité qui s'entend à droite, il faut tenter de comprendre et ce qu'était le mouvement socialiste et sa puissance en 1914. Ce 4 Août, au Reichstag les députés socialistes votent pour les crédits de guerre : il y eut

On le sait, les socialistes allemands voteront comme un seul homme, à de très rares exceptions près, les crédits de guerre se déjugeant à peu près aussi vite que ne le feront les français quelques jours plus tard ! Si l'on veut comprendre quelque chose à ce double parallèle, mais non identique, et sortir du vain anathème de trahison qui traîne du côté de l'extrême-gauche, ou de pusillanimité qui s'entend à droite, il faut tenter de comprendre et ce qu'était le mouvement socialiste et sa puissance en 1914. Ce 4 Août, au Reichstag les députés socialistes votent pour les crédits de guerre : il y eut  bien une minorité non négligeable qui s'y opposa mais, discipline de vote oblige, elle vota pour. C'est que le mouvement socialiste allemand est traversé dès ses origines par des courants réformistes assez forts à côté d'une frange explicitement révolutionnaire. On en retrouvera l'écho jusque dans la plaquette de Marx et Engels sur la Critique des Programmes de Gotha et d'Erfurt

bien une minorité non négligeable qui s'y opposa mais, discipline de vote oblige, elle vota pour. C'est que le mouvement socialiste allemand est traversé dès ses origines par des courants réformistes assez forts à côté d'une frange explicitement révolutionnaire. On en retrouvera l'écho jusque dans la plaquette de Marx et Engels sur la Critique des Programmes de Gotha et d'Erfurt

Le SPD est effectivement issu de la fusion en 1875 à Gotha entre, d'une part l’Association générale allemande des travailleurs fondée en 1863 par Lassalle, et, d'autre part l’Union des associations de travailleurs allemands fondée par Wilhelm Liebknecht - qui n'est autre que le père de Karl qui avec R Luxemburg sera assassiné lors de l'écrasement du mouvement spartakiste en 1919 - et August Bebel. Si, dès 77 le parti obtint douze députés, il se heurta vite aux lois d'exception de Bismarck empêchant pratiquement toute organisation politique socialiste de s'exprimer et d'agir. Il  faudra attendre l'avènement de Guillaume II, la mise à l'écart de Bismarck et l'abrogation de ses lois pour que le mouvement socialiste puisse reprendre son essor. A Erfurt, sous l'égide de Kautsky, le parti se donna un programme apparemment radical mais laissant la voie ouverte à la voie réformiste - ce que critiquera vertement Marx ; une voie dans laquelle s'engouffrèrent les réformistes sous l'égide de Bernstein qui ne cessa de renforcer son influence jusque dans les années 10.

faudra attendre l'avènement de Guillaume II, la mise à l'écart de Bismarck et l'abrogation de ses lois pour que le mouvement socialiste puisse reprendre son essor. A Erfurt, sous l'égide de Kautsky, le parti se donna un programme apparemment radical mais laissant la voie ouverte à la voie réformiste - ce que critiquera vertement Marx ; une voie dans laquelle s'engouffrèrent les réformistes sous l'égide de Bernstein qui ne cessa de renforcer son influence jusque dans les années 10.

Eduard Bernstein, se fit le théoricien contre Marx de ce révisionnisme : importance des facteurs moraux dans la formation de la conscience des peuples, rejet du concept de plus-value, refus de croire à une évolution catastrophique de l’économie et du devenir social, affirmation de l’atténuation de la lutte des classes, confiance en la démocratie et rejet de la doctrine de la dictature du prolétariat. Ces théories furent durement critiquées par Kautsky et condamnées, condamnations renouvelées à Lübeck (1901) et à Brême (1903) où l’éclatement fut évité de justesse.

Cependant, la majorité se refusa toujours à exclure Bernstein et ses amis et le discours révolutionnaire que le parti maintint jusqu'au bout cachait mal un revirement réformiste - révisionniste - qui expliquera tous les déchirements, renoncements et conflits futurs. Assurément, la lourdeur du parti - plus de 4000 salariés-, le poids des élus et des syndicalistes expliqueront-ils l'influence de plus en plus forte des réformistes qui fera par exemple le congrès de Mannheim en 1906 renoncer à toute idée de grève générale et celui d'Iéna en 1913 renoncer à celle de grève révolutionnaire contre la guerre. La contradiction clairement assumée entre un discours explicitement révolutionnaire et une pratique résolument réformiste, la permanence néanmoins au sein du parti d'un fort courant radical à côté des réformistes qui tenaient en réalité l'appareil du parti suffisent à expliquer les divisions du futur : l'exclusion de Liebknecht durant la guerre, la constitution du courant spartakiste et, évidemment, la république des Conseils si fragile, éphémère et finalement sabotée de l'intérieur par des réformistes comme Ebert - durant les mois qui suivirent immédiatement la défaite de novembre 18.

Cependant, la majorité se refusa toujours à exclure Bernstein et ses amis et le discours révolutionnaire que le parti maintint jusqu'au bout cachait mal un revirement réformiste - révisionniste - qui expliquera tous les déchirements, renoncements et conflits futurs. Assurément, la lourdeur du parti - plus de 4000 salariés-, le poids des élus et des syndicalistes expliqueront-ils l'influence de plus en plus forte des réformistes qui fera par exemple le congrès de Mannheim en 1906 renoncer à toute idée de grève générale et celui d'Iéna en 1913 renoncer à celle de grève révolutionnaire contre la guerre. La contradiction clairement assumée entre un discours explicitement révolutionnaire et une pratique résolument réformiste, la permanence néanmoins au sein du parti d'un fort courant radical à côté des réformistes qui tenaient en réalité l'appareil du parti suffisent à expliquer les divisions du futur : l'exclusion de Liebknecht durant la guerre, la constitution du courant spartakiste et, évidemment, la république des Conseils si fragile, éphémère et finalement sabotée de l'intérieur par des réformistes comme Ebert - durant les mois qui suivirent immédiatement la défaite de novembre 18.

(Ci-dessous congrès 1904 - 1909 et 1913)

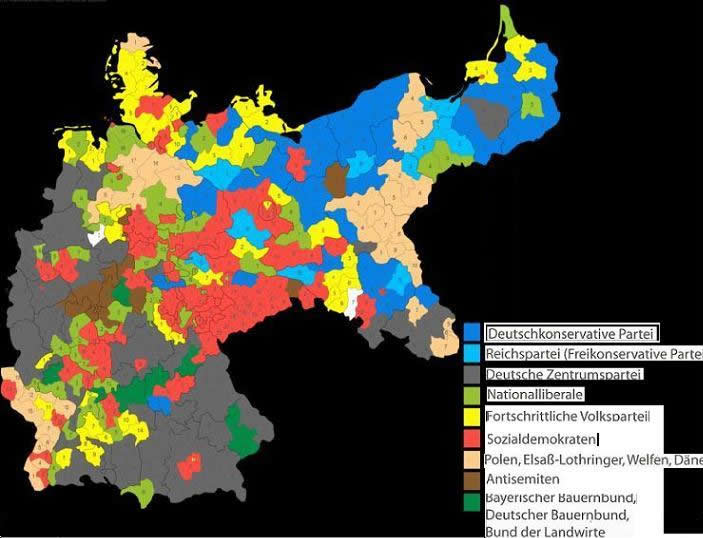

Il n'empêche que, parallèlement l'influence du parti est grandissante de telle sorte qu'aux élections de 1912, il obtint 32% des voix devenant ainsi la première force politique du pays. On se retrouve, donc, dans une configuration pas si éloignée que cela de celle qui prévaut en France à la même période : un parti traversé par des tensions contradictoires au moment même où son poids politique grandissant lui permet d'exercer progressivement une influence déterminante.

Il n'empêche que, parallèlement l'influence du parti est grandissante de telle sorte qu'aux élections de 1912, il obtint 32% des voix devenant ainsi la première force politique du pays. On se retrouve, donc, dans une configuration pas si éloignée que cela de celle qui prévaut en France à la même période : un parti traversé par des tensions contradictoires au moment même où son poids politique grandissant lui permet d'exercer progressivement une influence déterminante.

A ceci près - mais la différence est considérable - que si l'Allemagne vit sous un régime constitutionnel, il n'est en aucune manière parlementaire autrement que sous une aimable apparence.

Jaurès a sans doute vu juste lorsqu'il déclara à Amsterdam en 1904 au congrès de l'Internationale socialiste :

« en ce moment, ce qui pèse sur l’Europe et sur le monde, c’est l’impuissance politique de la social-démocratie allemande. Le prolétariat allemand n’a pas historiquement une tradition révolutionnaire. Ce n’est pas lui qui a conquis sur les barricades le suffrage universel. Il l’a reçu d’en-haut ».

Mis à part peut-être le Printemps des peuples qui eut assurément une influence idéologique, culturelle et sociale déterminante en Allemagne comme ailleurs, mais en revanche un effet politique nul, force est effectivement de constater que les grandes transformations qu'elle connut - de l'unité en 1871 à certaines lois sociales effectivement en avance sur celles existantes en France - furent toutes à l'initiative de la classe dirigeante, pour ne pas dire de la monarchie elle-même. L'éviction de Bismarck, par exemple, dès l'avènement de Guillaume II, fut sans doute une manière d'en finir avec les temps de fondations de l'Empire et d'entrer résolument dans une ère de construction d'un État et d'une économie moderne, ce fut surtout pour l'Empereur l'occasion de reprendre les rênes du pouvoir que le trop influent chancelier l'eût empêché d'exercer à sa guise. Le peuple allemand n'a en 14 aucune tradition démocratique ; quant au prolétariat aucune expérience révolutionnaire. Le poids exercé en Allemagne par l'armée, la culture de l'honneur et de l'obéissance feront le reste - dont on trouvera les ultimes effets pernicieux jusque dans l'incapacité des militaires mêmes anti-nazis de s'opposer résolument au pouvoir hitlérien dans les années 30/40.

Mis à part peut-être le Printemps des peuples qui eut assurément une influence idéologique, culturelle et sociale déterminante en Allemagne comme ailleurs, mais en revanche un effet politique nul, force est effectivement de constater que les grandes transformations qu'elle connut - de l'unité en 1871 à certaines lois sociales effectivement en avance sur celles existantes en France - furent toutes à l'initiative de la classe dirigeante, pour ne pas dire de la monarchie elle-même. L'éviction de Bismarck, par exemple, dès l'avènement de Guillaume II, fut sans doute une manière d'en finir avec les temps de fondations de l'Empire et d'entrer résolument dans une ère de construction d'un État et d'une économie moderne, ce fut surtout pour l'Empereur l'occasion de reprendre les rênes du pouvoir que le trop influent chancelier l'eût empêché d'exercer à sa guise. Le peuple allemand n'a en 14 aucune tradition démocratique ; quant au prolétariat aucune expérience révolutionnaire. Le poids exercé en Allemagne par l'armée, la culture de l'honneur et de l'obéissance feront le reste - dont on trouvera les ultimes effets pernicieux jusque dans l'incapacité des militaires mêmes anti-nazis de s'opposer résolument au pouvoir hitlérien dans les années 30/40.

Comment comprendre autrement le fabuleux coup de Jarnac d'un Ebert qui en 18 ne prit la tête du mouvement des Conseils que pour l'étouffer dans l'oeuf et s'allier avec ce que la soldatesque eut de plus pernicieux (Luddendorf) simplement parce que le souci de l'ordre aura été chez lui plus fort que le projet politique de libération. (voir à ce titre Haffner )

Comment comprendre autrement le fabuleux coup de Jarnac d'un Ebert qui en 18 ne prit la tête du mouvement des Conseils que pour l'étouffer dans l'oeuf et s'allier avec ce que la soldatesque eut de plus pernicieux (Luddendorf) simplement parce que le souci de l'ordre aura été chez lui plus fort que le projet politique de libération. (voir à ce titre Haffner )

On le voit la pente spontanée du socialisme allemand verse du côté du réformisme :

"La social-démocratie ne désire pas dissoudre cette société et en prolétariser tous les membres. Elle travaille bien plutôt sans relâche à faire accéder l'ouvrier encore placé dans la condition d'un prolétaire à celle d'un bourgeois et par conséquent à généraliser la condition bourgeoise" (Bernstein)

Ebert en comprit vite la leçon : rien de son action durant la Révolution de Novembre n'est compréhensible sans cela. Pris au piège de ses propres préjugés, sans doute aussi de son ambition, Ebert n'aura finalement rien compris aux manigances de Luddendorf - que l'on retrouvera quelques années plus tard à Munich à côté d'Hitler au moment de la tentative de coup d'Etat. Non seulement il ne vit pas combien son accès à la chancellerie, immédiatement après l'abdication de Guillaume II, n'aura été qu'une manoeuvre de l'Etat-Major pour laisser habilement aux civils et surtout aux socialistes la tâche ingrate de demander et signer une armistice puis un Traité qui ne furent pourtant que la conclusion de son propre échec ; mais encore il ne comprit combien le piège s'était refermé sur lui - et sur la future République de Weimar -  de la légende du coup de poignard dans le dos (Dolchstoßlegende) qui laissa l'armée exempte de tout reproche ou faiblesse mais permit en outre de canaliser la vindicte vers les civils en général, la classe politique en particulier dont évidemment les socialistes notamment s'ils étaient juifs formaient une figure particulièrement efficace ; mais enfin il fut amené, plus ou moins consciemment, à retourner les armes de la force publique contre les siens, ses propres frères de parti ; contre la classe ouvrière. Celui qui tua dans l'oeuf la République des Conseils en feignant d'en prendre la direction, celui qui étouffa ce grand mouvement pacifique parti de la mutinerie des marins de Kiel, c'est lui avec Gustav Noske ; encore lui qui organisa l'écrasement du mouvement spartakiste lors de la semaine sanglante de Janvier 1919 qui aboutit notamment à l'assassinat de r Luxemburg et K Liebknecht....

de la légende du coup de poignard dans le dos (Dolchstoßlegende) qui laissa l'armée exempte de tout reproche ou faiblesse mais permit en outre de canaliser la vindicte vers les civils en général, la classe politique en particulier dont évidemment les socialistes notamment s'ils étaient juifs formaient une figure particulièrement efficace ; mais enfin il fut amené, plus ou moins consciemment, à retourner les armes de la force publique contre les siens, ses propres frères de parti ; contre la classe ouvrière. Celui qui tua dans l'oeuf la République des Conseils en feignant d'en prendre la direction, celui qui étouffa ce grand mouvement pacifique parti de la mutinerie des marins de Kiel, c'est lui avec Gustav Noske ; encore lui qui organisa l'écrasement du mouvement spartakiste lors de la semaine sanglante de Janvier 1919 qui aboutit notamment à l'assassinat de r Luxemburg et K Liebknecht....

Traître ou seulement enfermé dans les arcanes de la logique réformiste ? au fond qu'importe ! L'essentiel tient dans cette curieuse configuration où ce fut le socialisme lui-même qui se saborda. Les défaites sont toujours lourdes à assumer et pesantes de conséquences politiques et sociales mais si celle de 70 se paya de la Commune et d'une guerre civile sanglante au moins son écrasement fut-il le fait non des socialistes eux-même mais du parti de l'ordre que sut habilement incarner Thiers. La gauche allemande en sera durablement divisée et affaiblie durant cet entre-deux guerres - comme en France d'ailleurs - entre une social-démocratie déconsidérée à gauche comme à droite et un parti communiste naissant qui jouant la division et la radicalité empêcha que la gauche allemande eût jamais la force de pouvoir contrecarrer l'avènement du nazisme au pouvoir. Qu'en France, la social-démocratie non entachée par quelque suspicion de trahison put encore susciter espoir, on le verra en 24 avec le Cartel des gauches et en 36 avec le Front Populaire, mais il sera trop faible, trop dépendant de son alliance avec le radicalisme bourgeois pour représenter une alternative durable et efficace, non plus que pour empêcher Vichy.

La tragédie de la gauche allemande est là qui la conduira progressivement à se renier jusqu'à rejeter, après la seconde guerre mondiale toute référence au marxisme et à la lutte des classes : son histoire est encadrée par deux trahisons - pour reprendre le discours de la gauche radicale - celle de 14 par le vote des crédits de guerre ; celle de novembre 18. Qu'on ne s'étonne pas alors de ce que, pour les communistes socialiste fût équivalent à social-traître et qu'il fallut bien des efforts et l'injonction stalinienne en 35 pour que les communistes français rejoignissent le Front Populaire - sans d'ailleurs accepter jamais de participer à son gouvernement en 36. Janvier 33 empêcha un tel scénario à Berlin, et le discrédit durable du communisme dès la guerre froide empêcha tout retour des socialistes au pouvoir autrement que sous la forme apaisée d'une social-démocratie raisonnable et réaliste dont W Brandt sera l'exemple en 69.

La patrie du socialisme - n'oublions pas que Marx et Engels étaient allemands - était hors jeu ! Que le socialisme révolutionnaire ne put alors être assumé, contrairement aux prévisions de Marx qui le voyait logiquement éclore dans des pays économiquement développés comme l'Allemagne, la Grande Bretagne ou les USA, que par des pays en retard sur toutes les grandes mutations industrielles comme la France, la Russie ou l'Italie contribuera durablement à son impuissance et à son discrédit.

Où l'on retrouve cette remarque déjà faite à propos de la France et de Jaurès sur la tentation réaliste. Pour des raisons différentes, dans des contextes politiques différents, le vote des crédits militaires ici, l'assassinat de Jaurès là ; l'écrasement de la révolution spartakiste ici, l'union nationale là, allaient finir d'accréditer la thèse qu'un bon socialiste est un socialiste mort à moins qu'il ne soit rallié - ce qui finalement revient au même ; allaient conforter cet inconscient politique qui domine depuis, que la révolution est une utopie dangereuse et vite tyrannique ; qu'il n'est qu'une seule politique qui vaille - la saine et réaliste gestion des affaires économiques - où les seules nuances acceptables seraient l'instillation ici et là, quand vraiment on ne peut pas faire autrement, de quelque mesures sociales qui permettent d'adoucir les aspérités rugueuses d'un capitalisme sauvage ; qu'il n'est décidément pas d'autre voie économique que celle du capitalisme, politique que celle de la démocratie parlementaire bourgeoise qui sont ensemble les figures de la fin de l'histoire tant rêvée.

Que le socialisme cessât d'être radical, qu'il cessât, dès ce moment, de préparer le renversement du capitalisme et d'inventer de nouvelles structures qui assurent la libération des peuples et notamment du prolétariat, tel est le prix lourd que nous ne cessons depuis de payer de ces années noires qui, oui, désenchantèrent le politique en barrant la route à toute alternative, à tout espoir.

Le socialisme est mort dans ces années-là, avec l'assassinat de Jaurès et les manigances troubles d'Ebert. Ne restèrent plus face à face que la menace tyrannique des totalitarismes de tout poil et la vertu bourgeoise de la soumission à l'ordre des puissants.

L'esprit, le rêve de 1789 est mort en ces années-là et, qu'on le veuille ou non, en dépit des élans lyriques d'un Blum, la voie est désormais barrée.

Après tout, Saint Just a peut-être eu tort : le bonheur n'est pas une idée nouvelle en Europe ; elle est même très vieille, enfouie dans les malles poussiéreuses d'antiques voyageurs qui ne surent jamais combien devant le rêve d'une humanité s'accomplissant, il y aura toujours cette bourgeoisie compassée et réaliste qui ne vous laissera le choix qu'entre la mort et le renoncement.

Réveille-toi Jaurès ils sont devenus fous aurait-on envie d'écrire paraphrasant la formule inscrite sur les murs de Prague en 1968 : réveille-toi Lénine ils sont devenus fous !